地球に接近する軌道を持つ小惑星は約3万7千個と言われており、その数は年々増加しています。

それらのなかで3番目に危険とされているのが、小惑星ベンヌです。

この小惑星が地球に衝突する確率は?

衝突するとして、それはいつなのか?

被害はどれくらいか?

この記事では、これらについてご紹介していきます。

<スポンサーリンク>

小惑星ベンヌとは?

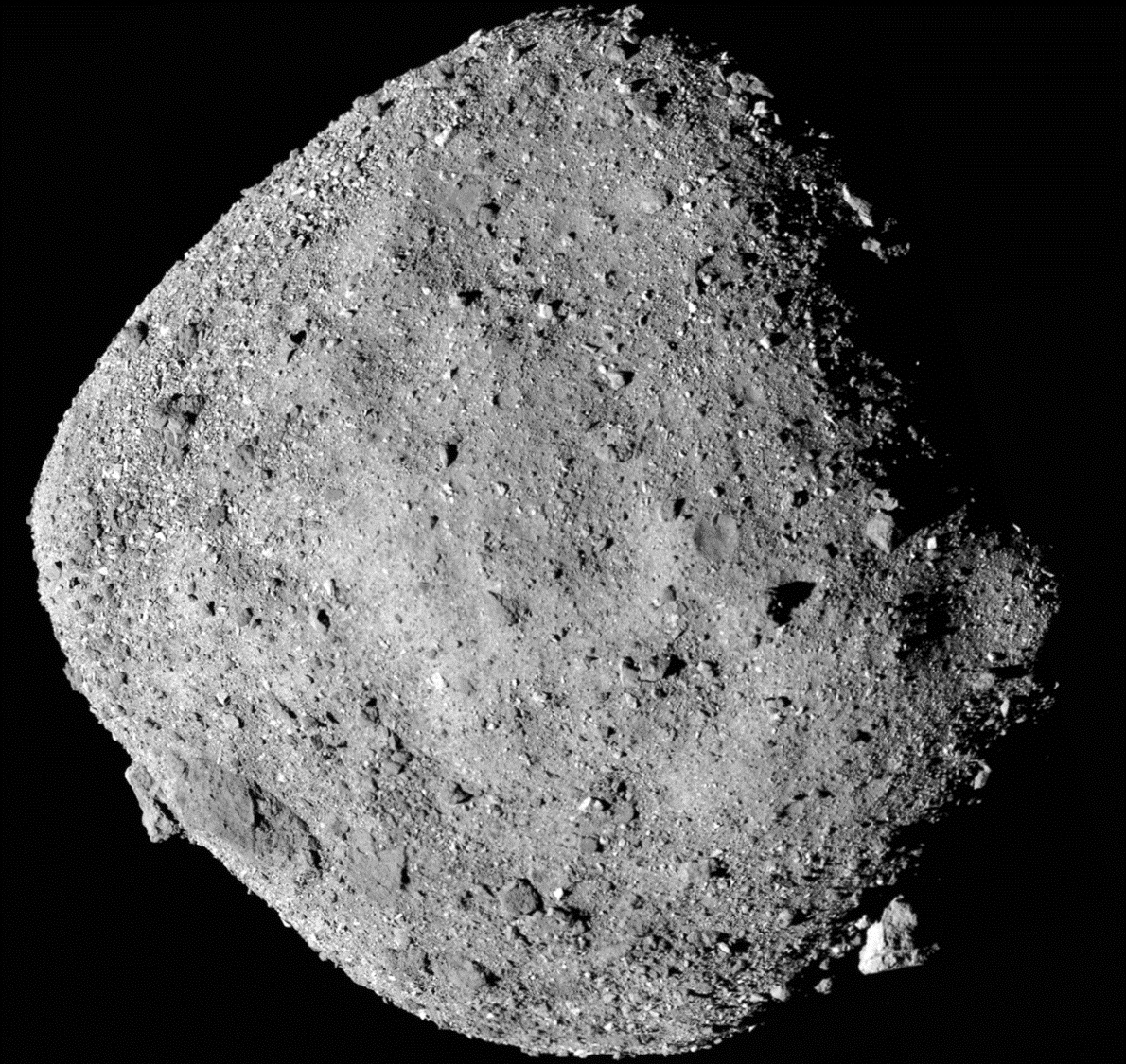

小惑星ベンヌは、1999年にリンカーン地球近傍小惑星探査 (LINEAR) によって発見されました。

元々は大型の小惑星の一部であり、何らかの理由でそれが破壊された際に放出された岩の破片(ラブルパイル小惑星)だと考えられています。

NASAによると、ベンヌは中型の小惑星で、赤道直径は約500m。

中型とはいえ東京タワー(高さ約333m)よりも大きいとあって、万が一地球との衝突コースに入れば、大気圏で燃え尽きることはなく、地上には大きな被害がでます。

ちなみに、ベンヌと同程度の大きさの小惑星は、10万~20万年ごとに地球に衝突しているとのこと。

仮にベンヌが衝突しなくても、遅かれ早かれ同じ大きさの小惑星が落ちてくることは間違いありません。

<スポンサーリンク>

小惑星ベンヌが地球に衝突する確率は?予想日はいつ?

分析によると、小惑星ベンヌは6年ごとに地球に接近。

特に2169年から2199年にかけてはかなり接近することが分かっています。

そのうちの1回である2182年9月24日には、地球に衝突する危険性があるとのこと。

その確率は2009年時点で0.07%と算出されました。

2014年には0.037%と半分ほどの確率に下がりましたが、この値は他の小惑星と比べてはるかに高く、要注意であることは間違いありません。

よって、将来的に発生する危険性のある地球衝突事象をまとめたセントリー(監視)リストの3位に位置づけられています。

他方、時間の経過とともに詳しい分析が可能になり、それに伴って衝突する確率も下がっていくのが通例。

衝突する危険性があると判断されたものの、最終的に衝突の確率が0%となった例も多々あります。

<スポンサーリンク>

ベンヌ以外に危険性が高い小惑星

実のところ、ベンヌ以外にも危険性が高いとされている小惑星はいくつかあります。(2025年2月時点)

主なところでは、

- 2023DW

- 2024YR4

- 1950DA

- アポフィス

等です。

小惑星2023DW

2023DWは2023年2月26日に発見された小惑星です。

推定直径は約50m。

2046年2月14日に地球に最接近すると予想されています。

この時に地球に衝突する確率は625分の1で、落下予測地域はアメリカ大陸から太平洋、東南アジア、インド洋のどこかです。

確率は日々変化しており、要警戒の小惑星といえます。

小惑星2024YR4

2024YR4は、2024年12月27日、小惑星地球衝突最終警報システム(ATLAS; Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System)によって発見されました。

ESA(欧州宇宙機関)の計算によると、小惑星2024YR4と地球が衝突する確率は1.2%。

NASAも1%以上と発表しました。

さらに困ったことに、2025年2月には衝突の確率が2.2%にまで上昇。

ベンヌや1950DAと比べてはるかに高確率であることから、警戒度が増しています。

そんな小惑星2024YR4のサイズは、推定直径約55m、質量約22万トンです。

これは1905にロシアのツングースカに落ちた隕石より少し大きいサイズ。

仮に地球に衝突した場合の威力は、TNT換算で5~50メガトンと推定されています。

5メガトンとは広島型原爆の約330倍。

運悪く大都市に落下した場合は、復興が困難なほどの甚大な被害がでるでしょう。

小惑星1950DA

1950DAは、1950年2月23日にカール・ワータネンがリック天文台にて発見されました。

0.012%の確率で2880年3月16日に衝突すると予想されています。

衝突の確率だけでいえばベンヌよりも低いのですが、1950DAが危険なのは、直径が約1.16 kmもあること。

恐竜を絶滅させたとされる隕石は直径10kmでしたから、それと比べれば小さいものの、万が一地球に衝突した場合は、地球全域の気象や生態系に影響が及ぶ大災害となります。

もっとも、1950DAは2150年8月5日に別の小惑星ディアナの近くを通過します。

ディアナの大きさは別格の直径125km。

当然、引力があるわけで、それに引っ張られる形で1950DAの軌道が逸れると予想されています。

アポフィス

アポフィスは2004年6月に発見されました。

直径は310~340m。

2029年に地球に衝突する可能性が高いと報道されたことで注目を集めましたが、その後の計算で100年以内に衝突する可能性はないことが判明。

とはいえ、100年以上先については衝突する可能性があり、しかもサイズは2023DWや2024YRよりも大きいので、しっかりとした対策が必要です。

<スポンサーリンク>

小惑星ベンヌが衝突したら被害はどれくらい?

前述の通り、直径55mの2024YR4の威力は5~50メガトン。(5百万~5千万トン)

では、直径約500mのベンヌはどれほどの威力なのか?

計算によるとTNT換算で11億トン以上にもなるそうです。

これによる被害は、まず4億トンにおよぶ(塵固体微粒子)やエアロゾル、天体の破片、灰などが地球の大気圏に放出されます。

その結果、太陽光がさえぎられ、地球全体の気温が4度低下。

地域によってはさらに気温が下がり、一部の動植物が絶滅する危険性があります。

また、オゾン層が32%減少するそうで、これによって地表に届く太陽からの有害な紫外線が増えます。

これはつまり、皮膚がんや白内障、免疫機能低下のリスクが高まるということです。

さらに、降水量が15%減少。

農業や漁業への影響は必至で、農作物の収穫高は3分の1、漁獲高は4分の1減少します。

その結果、世界的に食料不足となり、経済も含めて人々の生活は大混乱となるでしょう。

特に日本は食料自給率が低いので、食料品の価格が高騰。

大勢の人が生活に困窮すると思われます。

ベンヌが海洋に落下すれば津波が発生

小惑星ベンヌが海洋に落下した場合、心配なのが津波による被害です。

これについては、東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授の後藤 和久氏がレポートを提出しています。

それによると、「直径500m以下の小惑星が海洋に落下しても、沿岸部に甚大な影響を及ぼすような大きな津波は発生しない」とのこと。

「沿岸部における津波高は、2004年インド洋大津波(30m以上)より小規模になる」と書かれています。

とはいえ、津波が発生することは間違いなく、落下する場所によってはそれ相応の被害は出ることでしょう。

ちなみに、同レポートによると、約215万年前に衝突したとされる隕石(直径1~4km)で約100mの津波が発生、恐竜を絶滅させたとされる約6600万年前の隕石(直径10km)では300mの高さの津波が発生したと考えられるそうです。

<スポンサーリンク>

衝突を回避する方法は?

ベンヌに限らず、小惑星が地表に衝突する確率は常に一定数あり、回避方法の確立は人類にとっての急務といえます。

NASAを含む各国の機関によって様々な方法が検討されているなか、2022年に一つの方法が試されました。

それは、探査機や人工衛星を小惑星にぶつけて軌道を変えるという方法です。

実験の対象となったのは、直径約160mの小惑星ディモルフォス。

NASAはこの小惑星に探査機「DART」を衝突させたのです。

結果、ディモルフォスの軌道を変えることに成功。

これにより、小型の小惑星であれば、衝突する前に軌道を逸らせる可能性がでてきました。

なお、ESAは衝突後の様子を調べるべく「Hera」を打ち上げており、同機は2026年12月にディモルフォスに到着する予定です。

他の回避方法も用意しておかなければならない

小惑星ディモルフォスの軌道を探査機で逸らす実験は見事成功しました。

しかし、小惑星ディモルフォスの直径は約160m。

言い換えれば、この程度の大きさだからこそできた回避方法だったわけで、大型の小惑星には通用しないでしょう。

たとえば、前述の小惑星1950DAの大きさはディモルフォスの約10倍もあります。

そのため、探査機をぶつける以外の回避方法も必要。

現在検討されている方法としては、次のようなものがあります。

- 核兵器などの強力な兵器で小惑星を破壊する

- 小惑星にロケットエンジンを取り付けて軌道を変える

- 小惑星の近くに質量のあるものを並走させ、その引力で軌道を変える

核兵器による破壊は比較的簡単そうですが、他の方法は高い技術が必要。

月面基地も含め、さらなる宇宙開発の進展に期待するしかありません。

生命の誕生は小惑星の衝突がきっかけ?

2020年、NASAの探査機オシリス・レックス(OSIRIS-REx)が、小惑星ベンヌの表面から塵や石の試料を採取しました。

2023年9月、同機はその試料を地球に持ち帰ることに成功。

世界中の40以上の研究機関で分析した結果、この試料には生命の材料となるアミノ酸が多数含まれていることが判明しました。

厳密にいうと、地球の生命がタンパク質の合成に用いる20種類のアミノ酸のうち、14種類が含まれていた他、地球の生命がDNAやRNAの遺伝情報を保存・伝達するのに用いる5種類の核酸塩基も確認されています。

同じアミノ酸は「はやぶさ2」が小惑星リュウグウから持ち帰ったサンプルにも含まれていました。

これはつまり、宇宙にはアミノ酸を含む小惑星が多数存在しているということ。

そして、このアミノ酸が大気圏で燃え尽きることなく地表に到達していたとすれば・・・

それが地球における生命の起源となった可能性は十分にあります。

これは俗にパンスペルミア説と呼ばれているもので、現在では生命の起源を説明する最も有力な仮説となっています。

宇宙人も同じ原理で誕生したかもしれない

宇宙には地球と似た環境を持つ惑星がいくつもあります。

ということは、その惑星にアミノ酸を含む小惑星が衝突し、生命が誕生した可能性も十分にあるということ。

仮にそのタイミングが地球より数万年ほどはやく、地球と同じ過程で生物が進化していったとしたら・・・

人類よりも数万年先の技術を持つ文明が存在していることになります。

数万年先の技術となれば、想像できないほど進歩しているはず。

そう考えると、現在の我々が感知できないだけで、宇宙人はそこらじゅうにいる可能性すらあるわけです。

まとめ

この記事では、地球に衝突する危険性がある小惑星ベンヌについてご紹介しました。

予想される衝突日は2182年9月24日。

衝突の確率は2025年の時点で0.037%と決して高くはありませんが、いつより危険な小惑星が現れるか分かりません。

小惑星の大きさによっては、地球の生態系が崩れるほどの被害が発生しますから、人類は協力して回避する方法を模索し続けなければなりません。

<スポンサーリンク>

コメント