人類の宇宙開発における当面の目標は、火星移住計画を実現させること。

いつ火星に行けるのかが気になるところですが、その段階に到達するにはいくつもの課題を解決しなければなりません。

現在、NASAをはじめとする複数の機関が課題の解決に取り組んでいる最中です。

この記事では、そんな火星移住計画についてご紹介していきます。

<スポンサーリンク>

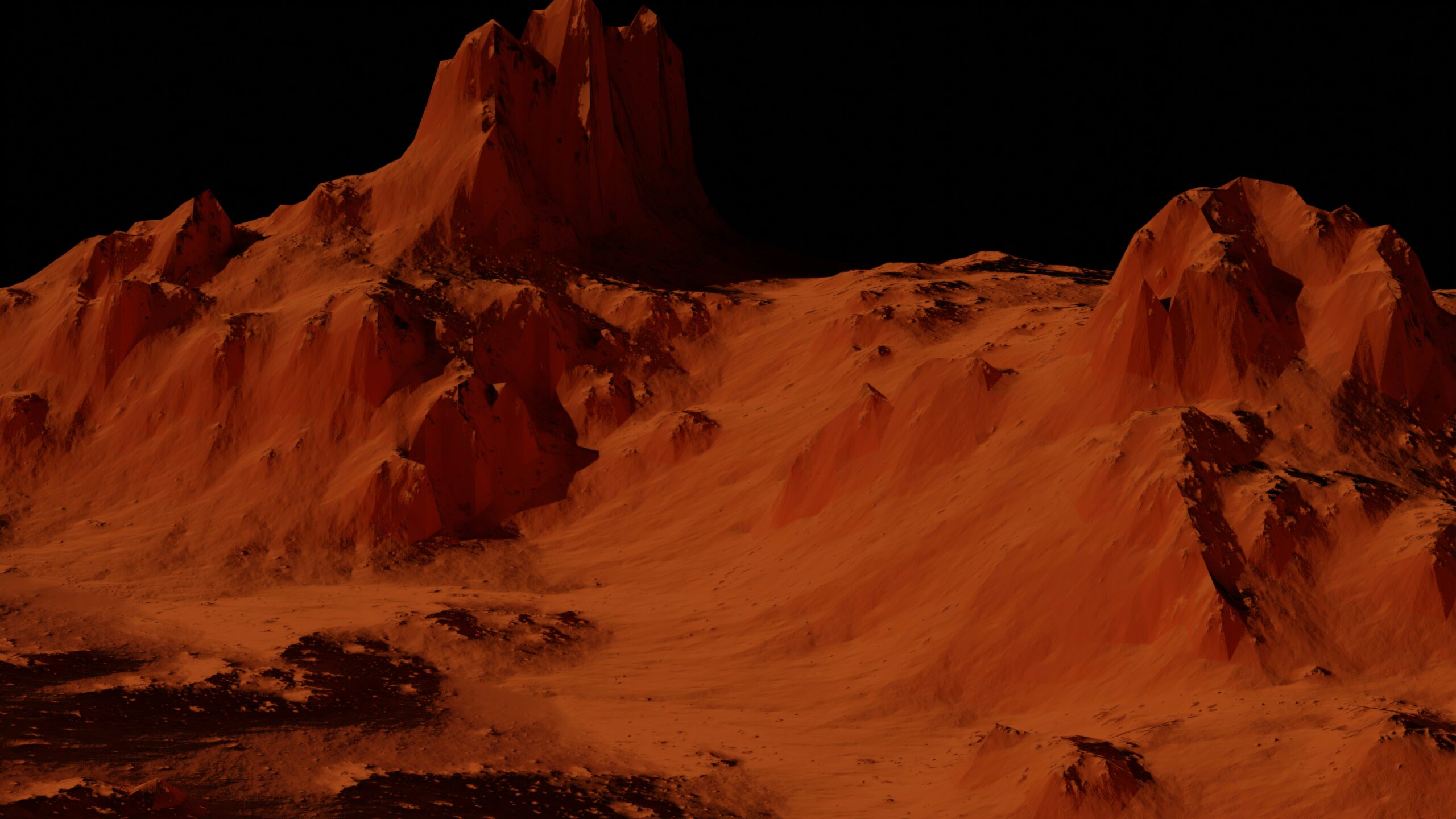

火星の環境

火星が人類の移住先候補となっているのは、単に物理的な距離が近いというだけでなく、環境が比較的似ているということが挙げられます。

かつての火星は現在の地球とほぼ同じ環境を持っていて生命体がいたと指摘する科学者もいるほど。

ただし、「比較的地球に似ている」というだけであって、現在の火星は人類にとって非常に厳しい環境と言わざるを得ません。

<火星と地球の比較>

| 火星 | 地球 | |

| 赤道面での直径 | 6,794.4 km | 12,756.274 km |

| 極半径 | 3,376.2 km] | 6,356.752 km |

| 表面積 | 1.44×108 km2 | 5.100656×108 km2 |

| 体積 | 1.6318×1011 km3 | 1.083207×1012 km3 |

| 質量 | 6.4171×1023 kg | 5.972×1024 kg |

| 自転周期 | 24時間39分 | 23時間56分 |

<スポンサーリンク>

大気

火星の大気は希薄で、地表での大気圧は地球の約0.75パーセントしかありません。

大気の組成は二酸化炭素が95パーセント、窒素が3パーセント、アルゴンが1.6パーセントとなっており、酸素はほとんど無し。

加えて、火星の大気の上層部は太陽風の影響を受けて宇宙空間へと流出しています。

気候

火星は大気が薄いため、熱を保持する作用が弱く、赤道付近でも最高気温は20℃ほど。

夜間は‐70℃くらいになります。

火星の極地方になるともっと寒く、冬は大気中の二酸化炭素が凝固して厚さ数メートルに達するドライアイスの層ができるほどです。

一方、夏になるとそのドライアイスが溶けだし、時速400キロに達する強い風が発生します。

その結果、大量の塵や水蒸気が極地方以外に運ばれ、霜や大規模な巻雲が発生するのです。

重力

火星の重力は地球の3分の1程度しかありません。

月の重力は地球の6分の1ですから、それと比べれば倍もあるわけですが、それでも地球とは随分違います。

ちなみに、地球は衛星である月の引力の影響を受けていますが、火星にはフォボスとダイモスの2つの衛星が存在します。

1日の長さ

地球の1日の長さ(自転周期)は23時間56分。

これに対して火星は24時間39分と、地球にかなり似ています。

これはつまり、火星に移住しても現在とほぼ同じリズムで生活できるということ。

それどころか、人間の体内時計は地球の自転周期よりも火星の自転周期に近いことが分かっており、このことから人類の祖先は火星人であると指摘する科学者もいます。

<スポンサーリンク>

火星移住計画でNASAが解決すべき課題

火星移住計画をリードしていくのは、おそらくNASAになるでしょう。

そんなNASAには、解決すべき課題がいくつもあります。

- 放射線が降り注ぐ

- 火星には呼吸に適した大気がない

- 水を確保するのが難しい

- 打ち上げコストが高い

放射線が降り注ぐ

火星には、地球に見られるような全惑星規模の強い地磁気がありません。

これによって、問題となるのが放射線の問題。

火星探査機マーズ・オデッセイからのデータによると、火星の地表で暮した場合、平均で22mrad/日の放射線に晒されるとのこと。

これを3年間続けると、現在NASAが採用している安全基準の限界付近まで到達します。

よって、何らかの方法で強い地磁気を発生させるか、あるいは火星の地下に居住環境を築くかの2択となります。

火星は大気が薄い

大気が薄い火星には、

- 隕石が頻繫に落下する

- 気温差が激しい

等の問題があります。

屋内で暮らせば気温差は何とかなりますが、厄介なのは隕石の落下。

大気による摩擦が少ないので、大気圏内で隕石が燃え尽きず、かなりの数が地表に到達します。

それらが建物を直撃する可能性もあるわけですから、大気を濃くすることは必須といえるでしょう。

火星には呼吸に適した大気がない

火星の大気のほとんどは二酸化炭素。

当然、人間は呼吸できません。

ただし、火星の表面は酸化が進んでいるので、電気分解や微生物によって酸素を発生させる案が検討されています。

水を確保するのが難しい

生命体にとって欠かせないのが水。

火星の地表には氷が存在することが分かっていますが、その量は十分とはいえません。

そこで注目されているのが、火星の地下に広がっているとされる厚さ数十mの氷です。

この氷を何とかして溶かし、地表まで持ってくる案が検討されています。

ただし、この場合でも火星の地表を十分に温めておく必要があります。

打ち上げコストが高い

宇宙開発のネックとなっているのが、ロケットの打ち上げコストです。

移住はもちろんのこと、数名の宇宙飛行士を送り込むだけでもかなりのコスト。

この課題を早期に解決できなければ、火星移住計画は遅れるばかりです。

課題の解決方法

ご紹介した通り、NASAの火星移住計画には課題が山積み。

とはいえ、どの課題にも有効と思える解決策があります。

まず、直近の課題である打ち上げコストについては、スペースX社が開発しているスターシップに期待がかかります。

スターシップの特徴は、宇宙船部分、ロケット部分共に再利用が可能であること。

基本的に使い捨てだった従来と比べて、大幅にコストダウンできます。

また、NASAは月面基地の建設を準備中。

将来的には月面で宇宙船を建造し、打ち上げを容易にしようという計画です。

ドライアイスを溶かして大気を作る

火星への有人飛行が容易になったら、火星の大気を濃くして地表を温める作業が始まるでしょう。

この大気を濃くする方法として有力視されているのが、火星の極地方にあるドライアイスを溶かして二酸化炭素の層を作る方法です。

この層ができれば火星の地表が温まり、気候は安定すると考えられています。

なおかつ、地下の氷がとけて水が地表にしみ出してくる可能性があり、そうなれば微生物や植物を使って酸素を作り出すことも可能。

最終的には現在の地球と同じように水と緑が豊かな環境になるかもしれません。

火星移住計画はいつ実現できる?

ご紹介したように、火星の環境は人類にとって非常に厳しいものです。

それでも、NASAを含む複数の機関が火星移住計画を立てており、いつ実現できるのかが最大の関心事となっています。

まずは宇宙飛行士達の居住環境を作ることから

2025年2月時点、火星で稼働しているのはNASAの探査機だけ。

まずはこの探査機からのデータをもとに、火星へロボットを送り込むことになります。

このロボットが行うのは、宇宙飛行士達の居住環境作り。

居住区や農作物栽培用の建物を完成させるのです。

火星での居住環境が整ったら有人飛行

ロボットによって居住環境が整ったら、いよいよ火星への有人飛行が実施されます。

NASAの発表によると、「早ければ2035年にも実行に移す予定」とのこと。

すでに火星へ向かう宇宙飛行士の募集が行われており、訓練も始まっています。

この宇宙飛行士達が火星で暮らし、移住計画実行に向けて必要なデータを収集するのですが・・・

地球に帰還する方法はなく、宇宙飛行士達は火星で一生を終えることになります。

ちなみに、オランダの民間組織マーズワンが「2025年までに火星に人類初の永住地を作る」と発表していましたが、資金的な問題があり、実現は困難なようです。

本格的な火星移住は数百年後?

火星で暮らす宇宙飛行士の人数は徐々に増えていくはず。

同時にロボットの数も増え、火星の過酷な環境を人類に適したものに変えていかなければなりません。

前述の通り、大気、気候、水等の課題があり、これらをすべてクリアするには数百年かかるとも言われています。

つまり、「人類が火星に移住できるのは、数百年後のいつか」と考えられるのです。

<スポンサーリンク>

火星移住計画のメリット

課題が山積みの火星移住計画ですが、それでも取り組むだけのメリットはあります。

<火星移住計画の主なメリット>

- 資源を調達できるようになる

- 人口増加への対策になる

- 人類滅亡を防げる

まず、火星の石は鉄分の含有量が多く、鉄鋼業界にとっては何としても手に入れたいところ。

無論、鉄以外の資源もありますから、火星の開発が進めば当分の間資源に困ることはありません。

次に、増えすぎた人口を火星に移すことで、人類を発展させられます。

そして一番重要なのが、小惑星の衝突による人類滅亡を防げるということ。

2024年に発見された小惑星2024YR4は、2032年に地球に衝突する可能性があるとのこと。

小型の小惑星なのでこれで人類が滅亡することはないものの、映画「アルマゲドン」や「ディープインパクト」に登場する巨大な小惑星・彗星が地球に衝突する確率は、ゼロではありません。

よって、地球以外の惑星を植民地化しておくことは非常に大事なのです。

火星移住で人類は見た目が変わる

人類が火星に移住した場合、人類の外見には変化が起きると言われています。

一つ目の変化は、目が大きくなるということ。

火星は太陽から遠いので、日中でも地球ほど明るくはありません。

この環境で人間が暮らすようになると、より多くの光を集めるために、目が大きくなると考えられています。

また、火星の重力は地球の3分の1ですから、身長が伸びやすくなります。

と同時に、自重が小さくなるため、身体を支える筋肉は少なくて済むようになるはず。

以上のことから、火星で暮す人間は目が大きく、長身でほっそりとした外見になることが考えられます。

ちなみに、目が大きく細身という点は、グレイと呼ばれている宇宙人そのものです。

まとめ

この記事では、火星移住計画についてご紹介しました。

「いつ移住できるか?」という点にばかり興味が行きがちですが、今ある課題を解決するのは困難。

すべてを解決して移住できるようになるまで数百年はかかると言われています。

残念ながら今生きている人が火星に移住することは無さそうですが、人類初の火星有人飛行や月面基地の完成くらいであれば見届けられるのではないでしょうか。

<スポンサーリンク>

コメント